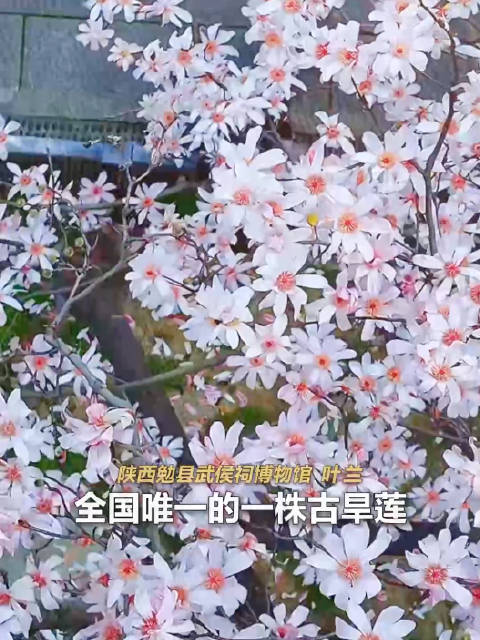

这个春天,一则消息引发植物学界与公众的广泛关注:位于中国云南省的一株树龄超过400年的古旱莲(Lotus corniculatus,又称“旱地木莲”)迎来盛花期。这株被列为国家一级保护植物的古树,不仅是国内已知唯一存活至今的旱莲“活化石”,更因其独特的生态适应性、文化象征意义及濒危现状,成为自然与人文交织的珍贵样本。

第一章:旱莲之谜——揭开400年古树的生命密码

1.1 旱莲的生物学特性:逆境中的生存策略

旱莲(并非睡莲科植物,而是木兰科木莲属的变种)是一种适应干旱贫瘠环境的稀有木本植物。其叶片革质厚实,根系深扎地下以汲取深层水分,花瓣呈淡黄色至乳白色,形似莲花,故得名“旱莲”。这株400年古旱莲的树干直径达1.2米,冠幅覆盖近200平方米,每年春季开花时,数千朵花苞同时绽放,形成“树冠覆雪”的奇观。其长寿秘诀在于:

基因优势:遗传多样性低但抗逆基因表达显著,能抵御干旱、虫害及气候变化。

共生系统:与土壤中的真菌形成菌根网络,增强养分吸收能力。

生长节律:新陈代谢极慢,年轮间距平均仅0.3毫米,能量消耗高度集约化。

1.2 发现与鉴定:科学界的震撼

古旱莲的“身份”确认历经波折。2015年,植物学家通过碳14测年法确定其树龄超过400年,并通过DNA比对发现其基因序列与现存旱莲品种存在显著差异,推测为冰川时期幸存物种的孑遗个体。国际自然保护联盟(IUCN)将其列为“极危”等级,称其为“东亚干旱带生态演化的活体证据”。

第二章:文化图腾——古旱莲的历史记忆与精神象征

2.1 民间传说与地方信仰

在云南当地,古旱莲被赋予“神树”地位。据清代地方志记载,明末战乱时期,村民曾躲藏于旱莲树下避祸,认为其花香能驱邪避灾。每逢花期,周边村落仍保留“祭花祈福”的传统,花瓣被制成香囊,寓意健康长寿。人类学家指出,这种信仰实质是干旱地区对水源与生命力的崇拜投射。

2.2 艺术与文学中的意象

古旱莲的坚韧与孤傲特质,成为文人墨客的灵感源泉。清代画家朱耷(八大山人)曾以旱莲为题创作《枯木寒花图》,借其“枯而不死”之态隐喻乱世中的气节。现代诗人于坚在《旱莲赋》中写道:“四百年风沙刻进年轮,花开的刹那,时间碎成尘埃。”古树的存在,成为连接历史与当下的精神纽带。

第三章:濒危警示——生态脆弱性与保护困局

3.1 生存威胁:从自然挑战到人为干预

尽管古旱莲生命力顽强,但其生存环境正面临多重危机:

气候异常:近30年云南干旱频率增加,地下水位下降导致根系受损。

人为干扰:旅游开发带来的土壤硬化、游客攀折花枝等问题加剧生态压力。

繁殖困境:种子萌发率不足1%,且幼苗难以适应现代环境,自然更新几乎停滞。

3.2 保护行动:科技与传统的协同

2020年,中国科学院昆明植物研究所启动“古旱莲抢救计划”,采取以下措施:

微环境调控:安装智能灌溉系统,模拟原始降水规律。

无性繁殖突破:通过组织培养技术成功克隆出20株幼苗,为种群延续提供可能。

社区共管:培训当地村民担任护林员,将传统生态知识融入保护实践。

第四章:未来价值——从活化石到可持续发展样本

4.1 科研价值:解码植物抗逆基因

古旱莲的基因组被视为研究植物干旱适应机制的“金钥匙”。2022年,中国科学家从中分离出调控水分利用效率的关键基因“DRY1”,该成果发表于《自然·植物学》,为培育抗旱作物提供新思路。欧盟农业研究中心评价:“这株古树可能改变全球粮食安全的游戏规则。”

4.2 生态旅游与乡村振兴

古旱莲所在村落依托“千年花树”IP,打造生态文旅综合体:

文化体验:开发旱莲茶、古法香囊制作等非遗项目。

科普教育:建设旱莲生态博物馆,吸引研学团队。

经济收益:2022年旅游收入超500万元,村民人均增收30%,实现保护与发展的良性循环。

4.3 全球意义:生物多样性保护的“中国方案”

古旱莲的保护案例被联合国教科文组织纳入“人与生物圈计划”最佳实践。其经验表明:濒危物种的存续需兼顾科学手段、文化认同与社区参与,而非单一的技术主义路径。

总之,400岁古旱莲的绽放,不仅是自然界的生命礼赞,更是人类反思自身与生态关系的契机。它提醒我们:每一株古树都是地球演化的“记忆库”,承载着科学、文化与伦理的多重价值。保护它们,就是守护人类共同的未来。